|

|

|

|

|

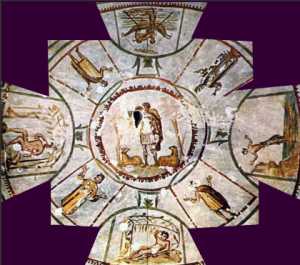

Während der ersten Zeit des Urchristentums wurden Bilder strikt abgelehnt. Der erste Bereich, in dem Bilder dann tatsächlich zum Einsatz kamen, war der Bereich der Begräbniskultur. Hier eignete sich das Christentum die bereits bestehende Begräbniskultur an, indem sie sie modifizierte. Im Zentrum der Veränderungen stand dabei natürlich fie Figur des Christus. Die ältesten Bilder zeigen dabei Christus in symbolhafter (d.h. nicht porträthafter) Form, insbesondere als Guten Hirten. Dass es sich überhaupt um eine Christus-Darstellung handelt, kann man zum Teil an den ihn umgebenden Figuren erkennen. "So sind um das Gute-Hirten-Bild in einem Deckengemälde der Katakombe SS. Pietro e Marcellino vier Oranten, also Betende, angeordnet und vier Szenen mit Jona, von dem Jesus gesagt hatte: 'So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein' (Matth. 12, 40)." [Herbert Alexander Stützer, Die Kunst der römischen Katakomben, Köln 1983, S. 35.] |

|

Schaut man sich das obige Bild genauer an, sieht man im Zentrum die Darstellung des Guten Hirten in einer für die Katakombenkunst typischen Art und Weise. Dass nun um ihn herum Szenen aus der Jona-Geschichte angeordnet sind, hat seine Ursache im Kontext der Begräbniskunst in Verbindung mit Mt 12, 40. [Vgl. dazu den Impuls zur Katakombenmalerei] Angeordnet sind die Jona-Szenen so, dass über dem Kopf des Guten Hirten die Szene platziert ist, in der Jona in das Meer geworfen wird (Jona 1, 15), rechts die Szene, in der das Meeresungeheuer Jona ausspuckt (Jona 2, 11), unten die Beobachtung von Ninive durch Jono (Jona 4, 5f) und am linken Rand die verdorrte Staude (Jona 4, 7ff.). Zwischen den Jona-Szenen und dem guten Hirten sind vier Oranten eingesetzt. Oranten sind in der frühchristlichen Kunst häufig, sie greifen die Darstellung eines Menschen im antiken Gebetsgestus auf: stehend, mit erhobenen Armen und aufwärts gerichtetem Blick. Ihre Bedeutung im Kontext der christlichen Katakombenkunst ist unsicher, vielleicht sind es Fürsprecher für die Verstorbenen, vielleicht aber auch schon Selige im Paradies. Die Bildanordnung und die Vierzahl der Oranten übernimmt die christliche Kunst aber aus der heidnischen Tradition. |

|

|

|

|

In diesem Zusammenhang sollte dann erörtert werden, warum sich in frühchristlichen Begräbnisstätten (die die Katakomben ja sind) so viele Jona-Darstellungen finden und was die religiös-selbstbewusste, heilsgewisse Aussage dieser Bezugnahme ist. Was sagt die Darstellung der Jona-Szene über den Glauben der Urchristen, ihre Hoffnungen und ihre religiösen Verunsicherungen aus? |

|

Zum Schluss kann das Puzzle dann mit den dekorativen Elementen fertiggestellt werden. |

|

Für die Offline-Arbeit lässt sich das Puzzle mit der dazugehörigen HTML-Datei herunterladen. Sie müssen die Datei in ein Verzeichniss entkomprimieren und können dann die Datei puzzle.htm aufrufen. Mit Hilfe eines HTML-Editors können Sie so auch eigene Arbeitsanweisungen und Erläuterungen in die HTML-Datei schreiben. |

|

(c) Bildmodule: Franziska Happel (erstellt mit makromedia flash mx );Texte: Andreas Mertin |

Das Bild zusammensetzen - Bilderfahrung durch puzzlen

Das Bild zusammensetzen - Bilderfahrung durch puzzlen Dazu sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst die Puzzlestücke der Jona-Geschichte im Uhrzeigersinn - beginnend um 12 Uhr - platzieren. Dazu muss die Jona-Geschichte bekannt sein (sonst läuft es wieder auf eine formale Lösung hinaus).

Dazu sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst die Puzzlestücke der Jona-Geschichte im Uhrzeigersinn - beginnend um 12 Uhr - platzieren. Dazu muss die Jona-Geschichte bekannt sein (sonst läuft es wieder auf eine formale Lösung hinaus). Im nächsten Schritt können dann die Oranten zugeordnet werden. Auch hier stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Menschen den Oranten wohl ursprünglich zugewiesen haben. Wie bereits erwähnt, gibt es hier keine sichere Kenntnis, so dass die Schülerinnen und Schüler selbst Deutungen entwickeln und argumentativ vertreten können.

Im nächsten Schritt können dann die Oranten zugeordnet werden. Auch hier stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Menschen den Oranten wohl ursprünglich zugewiesen haben. Wie bereits erwähnt, gibt es hier keine sichere Kenntnis, so dass die Schülerinnen und Schüler selbst Deutungen entwickeln und argumentativ vertreten können.